Les Faits

Spin Age est le premier volet du cycle littéraire intitulé Les faits publié aux Editions Le Panseur, une œuvre qui s'attache à déplier le thème des identités multiples, des simultanéités de l'être qui, à chaque instant, dans une action presque imperceptible, reconfigurent le réel, le réel que l'on pensait solide et qui pourtant ne cesse de fluer, de se métamorphoser, croisant dans un même mouvement les visages de scientifiques, Ettore Majorana s'effaçant dans sa propre énigme, Alexander Grothendieck se retirant du monde, Louis Bachelier y devinant la marche du hasard, Ibn Sina en contemplant l'âme, et les figures contemporaines anonymes ou notoirement reconnus, qui marquent un temps, notre temps, une vibration secrète dans la texture des choses.

Si bien que Les faits vient inscrire la philosophie relativiste comme la condition même de notre regard, au cœur du paradigme de la perception, et loge la mécanique quantique au centre de l'articulation des faits, pour finalement suggérer que la littérature demeure le seul moyen d'expression capable d'appréhender une telle complexité, que le langage est l’unique instrument, la seule voie pour traduire la myriade de signaux envoyés par le monde, par les choses elles-mêmes, dans leur silence obstiné.

Il y a d'abord cette sensation, ou plutôt cette certitude immédiate et écrasante, que l'on ne tient pas là un simple volume de papier, mais que Spin Age, premier roman de Christophe Haroun Baranger, opère en réalité, et dès les premières lignes, une sorte de révolution copernicienne, un basculement du monde que l'auteur lui-même, par pudeur ou par une humilité nécessaire face à la création, ne saurait revendiquer sans paraître prétentieux, laissant alors à l'autre, à l'éditeur, au lecteur, la charge de nommer cette secousse ;

car il ne s'agit pas seulement de traverser les thèmes usés de l'addiction ou de l'alcoolisme, dont la littérature regorge jusqu'à la nausée, ni même de se perdre dans les abstractions potentiellement suspectes de la physique quantique, mais de pénétrer dans une expérience totale, située là-bas, à Grasse, dans ce lieu nommé le C.A.L.M.E., le dispositif bien réel de thérapie où les êtres sont enfermés dans une bulle de béton, 7 êtres, autant de personnages, sous un dôme percé d'un unique trou de lumière, comme un œil ouvert sur le ciel,

et c'est là, précisément là, dans cette acoustique de la confession, que le narrateur entend les histoires des autres se diffuser autour de la salle jusqu'à ce qu'une confusion s'installe, jusqu'à ce qu'il entende ces récits étrangers avec sa propre voix, 7 récits de 7 êtres dans un seul je, un puzzle à choix multiple, qu'il les fasse siens, entrant alors dans une vertigineuse superposition d'états narratifs qui rejoint soudain la matière elle-même, cette réalité physique du spin, du demi-spin étudié par la figure spectrale de Ettore Majorana qui hante le récit, pour nous conduire, inéluctablement, vers cette révélation biologique et philosophique, ce microchimérisme qui prouve que nous portons en nous les cellules de nos aînés, que le destin et le déterminisme ne sont que des illusions effondrées, que le « Je » n'a jamais été qu'un « Nous », un assemblage complexe en perpétuel devenir, une superposition d'existences où la frontière entre soi et l'autre s'est définitivement dissoute.

-

Description text goes here

-

La stratigraphie du vertige

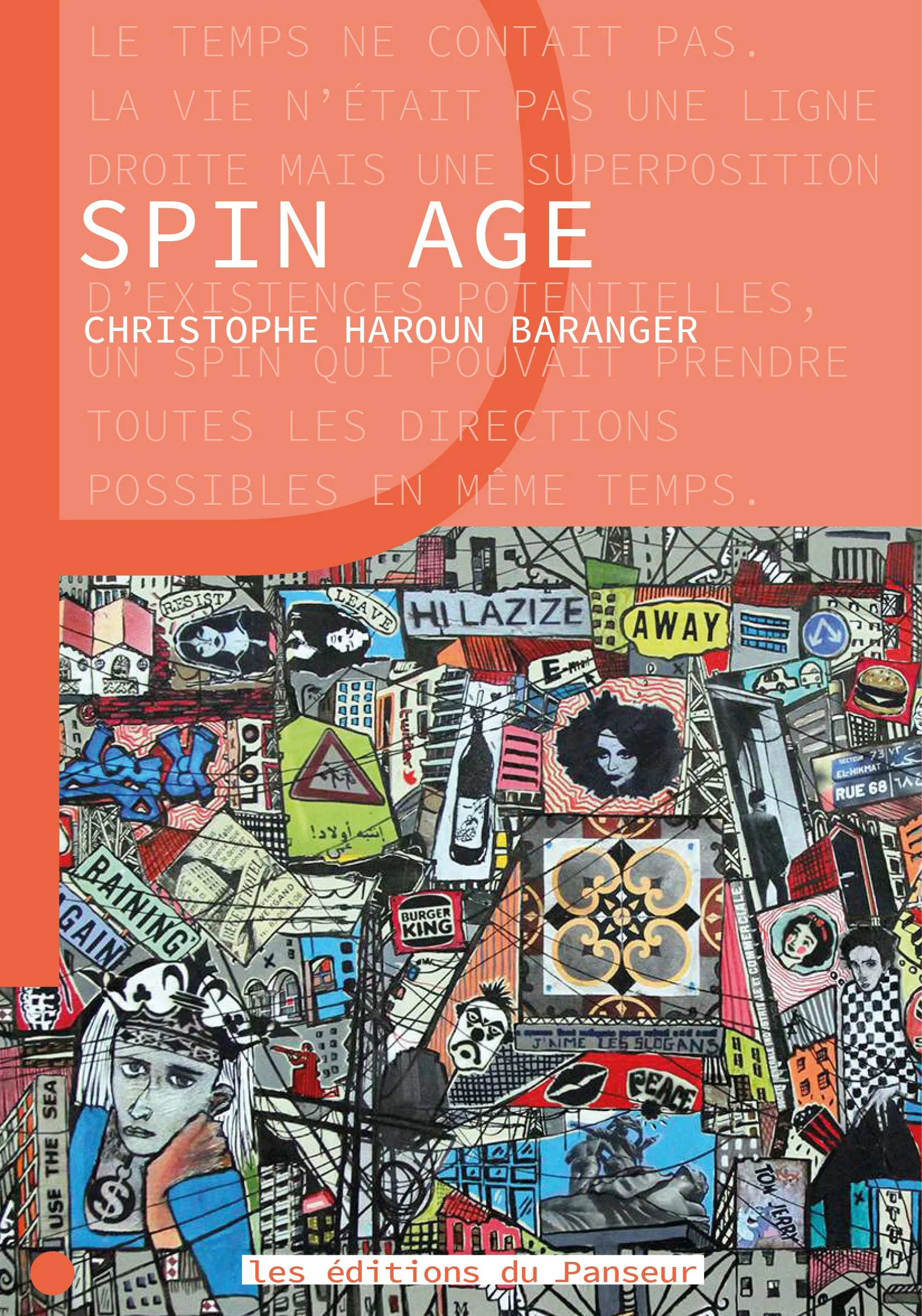

C’est d’abord le poids qui surprend, une pesanteur spécifique, immédiate, qui écrase le regard dès l’instant où il se pose sur la surface, la surface d'une poterie, la surface de la sculpture, une peau tendue sur un châssis, pas seulement une toile, mais la surface du réel, d’une profondeur insensée, une accumulation géologique où le temps ne s’écoule plus horizontalement, mais à plan sous nos yeux, sur un plan unique, tous les temps, empilant des couches et des couches, dans une compression furieuse de la matière.

Zena Assi est là, dans son atelier de Londres, loin, si loin de cette Beyrouth qu’elle a quittée sans jamais vraiment la quitter, elle est là penchée sur l’œuvre, assise les mains levées dans la terre cuite, et elle ne peint pas, elle ne pétrit pas, elle construit, elle bâtit ce que l’on pourrait appeler, si l’on osait affronter la complexité de la chose, un mille-feuille de réalités, une architecture du désastre et de la mémoire où chaque feuille n’est pas de pâte mais de papier, de tissu, de colle, d’acrylique, d’encre de Chine, de terre malaxée, et où chaque interstice est rempli du bruit du monde, un bruit visuel visuel assourdissant, une cacophonie urbaine qu’elle a emportée avec elle et qu'elle nous montre dans fulgurance magnifique.

Et l’œil, spectateur, tente de traverser le mille-feuille, de séparer les couches, il tente de distinguer ce qui relève de l’histoire collective, immeubles, enchevêtrements, panneaux publicitaires, visages, tableaux, de ce qui relève de l’intime, le trait nerveux, une tache d’huile ou une tache de sang, car tout finit par se mélanger dans la pression formidable de l'histoire ; et l'on comprend alors que Zena Assi ne cherche pas à représenter l'espace, mais à capturer la densité des choses qui refusent de disparaître, des objets, des voix, des timbres, des fragments de culture pop et de tragédie antique qui s’accumulent jusqu’à l’étouffement.

C'est un travail de sédimentation, une tentative désespérée de retenir tout ce qui fuit, où les figures humaines, lorsqu'elles apparaissent, semblent elles-mêmes des débris, traversant ce paysage qui est à la fois une fiction et un document, un mille-feuille colossal dont on ne voit qu'une tranche coupée à vif, une coupe transversale, l’archéologie d’une douleur qui, par la grâce de la main de Zena Assi, depuis l'exil, devient, pour un bref et miraculeux instant, d’une beauté insoutenable.